現代社会において、情報処理技術の高度化とともに様々な産業のデジタル化が加速している。その中でも経済活動の根幹を成す分野として重要視されているものが、経済や社会に欠かせない資金の流れを担う領域である。この領域は、経済の発展に寄与しつつ個人や企業の多様な資金ニーズに応えてきた。一方で、社会の情報化と呼応する形で、その安全性確保の重要性も増している。長年、この分野の基幹業務はもっぱら専門機関と担当者の手作業を中心に運営されてきた。

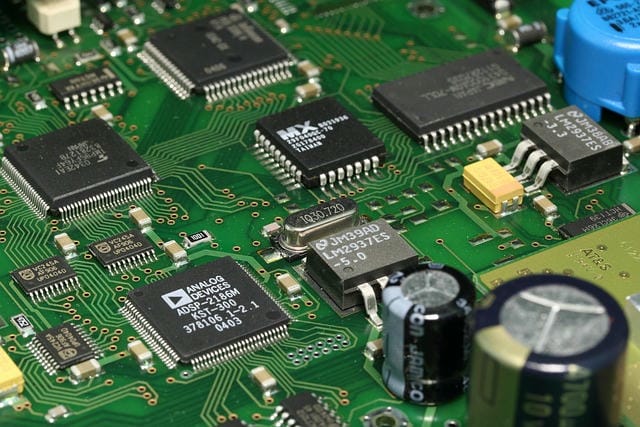

だが、情報通信技術の進化に伴い、多様な業務が自動化・効率化され、顧客は従来より格段に便利なサービスを享受できるようになった。例えば、口座管理や送金、資産運用、与信審査など従来は窓口や書類に頼っていた手続きが、情報端末を通じて瞬間的に行われるよう変化したのである。こうした変革を実現している裏には、各種の情報処理システムと堅固な通信インフラがある。データベースの高速処理機能や大量同時アクセスを可能とするシステム構造、高度な暗号化技術による通信内容の保護など、多層的な支えが存在する。また、大量の資金移動や個人情報のやり取りが日々膨大な量で行われている現実を踏まえると、その仕組みに少しでも脆弱性があれば、利用者や関係者全体の信頼を一挙に失いかねない危険がある。

そのため、関係する事業者や実務者たちはセキュリティ確保を最重要事項として捉えている。技術面の防御策としては、多要素認証や不正アクセスの監視、リアルタイムの異常検知システムの導入、端末および通信経路の暗号化などがある。また、利用者側にも安全なパスワード運用や情報取り扱いの注意点を啓発する取り組みが欠かせない。加えて、経済社会全体で発生しうる脅威に対しても早期の検知と対応力が求められる。不正送金やなりすまし、サイバー攻撃などのリスクには、技術的対応策だけでなく、業務プロセス全体としての耐性強化やインシデント発生時の迅速な情報共有体制が必須である。

一度でも重大な情報漏えいが起きれば、その影響は単なる金銭的損失にとどまらず、公平で安全な経済活動そのものの根幹を揺るがしかねないからだ。この分野で堅固なシステムが維持されている背景には、官民一体となった制度整備や業界ルールの厳格化がある。規則や法令は、時代に応じて内容の見直しや新たな枠組の導入が続けられている。国際的な枠組みにも連動した厳格なガイドライン策定、監督当局による継続的な審査・監督、定期的なセキュリティ診断や演習など、多角的な管理態勢が実現されている。一方で、技術の進展は勝手に安全性を担保してくれるわけではない。

例えば、指紋認証や顔認証、行動パターン認証のような生体認証技術は、従来の識別方式より利便性・正確性が期待できる半面、万が一データが漏洩すれば取返しがつかないリスクも孕む。また、人工知能技術を応用した与信判断や取引モニタリングは、高速な異常検知や誤り発見に効果を発揮する一方、学習過程や判断のブラックボックス化への警戒も残る。つまり、利便性向上とリスク抑制の両面から常にバランスを取り、必要があれば仕組み自体を改修する柔軟性が求められている。今後、無人化端末やスマートデバイスの普及が進み、現金や紙の書類に頼らないサービス提供もさらに加速する見込みである。通信速度の高速化や普及に伴い、交通インフラや流通業など、従来は接点が薄かった他産業との連携も拡大している。

これにより、地理的・時間的な制約がほぼ消失し、資金移動や情報活用の範囲は拡大し続けている。日常生活や企業活動のごく一部に見えるサービス一つ取っても、その背景には膨大なデータの暗号化や複雑な取引の整合性検証が裏で稼働している。それを支える技術者や運用担当者、さらには各種認証や手順を設計する責任者の存在によって、安心と利便性が絶妙に保たれているのである。現状では、利用者側が意識的にリスク把握を進め、安全な利用態度を身に付けることも極めて重要となっている。定期的な取引履歴の確認や情報更新の徹底、不審な問い合わせ・操作への警戒の強化など、自己防衛意識が全体の安全性向上に寄与するからである。

この分野では、テクノロジーの進化と社会全体の安全安心意識、その両輪が絶えず進化し続けることが必要となる。今後の社会変革において、安定的かつ確実な情報と資金の移動を実現するための不断の取り組みが今後も不可欠である。現代社会において、情報処理技術の発展は金融業界をはじめとする資金流通の分野に大きな変革をもたらしている。口座管理や送金、資産運用といったサービスがオンラインで即時に行われるようになり、利便性が格段に向上した。しかし、その裏側では膨大な資金や個人情報がやり取りされるため、万が一の脆弱性が社会全体の信頼を損なうリスクも高まっている。

このため、多要素認証や異常検知、通信・端末の暗号化など、多層的な技術的防御策が講じられ、利用者にも安全な運用や注意事項の啓発が徹底されている。さらに、不正送金やサイバー攻撃など新たな脅威にも業務プロセス全体で対応する体制が求められている。制度や法令も進化を続け、国際的なガイドラインや監督体制が整備されているが、技術進展は必ずしも安全を自動的に保証するものではない。生体認証やAI活用など新技術のリスクと利便性のバランスを意識しつつ、柔軟な見直しや改修が不可欠である。今後、モバイル端末や非接触サービスの普及、異業種連携の拡大によって地理的・時間的制約が消滅し、資金や情報の流れは一層広がっていく。

その中で技術者や運用担当者の努力、利用者自身のリスク意識の向上が、社会全体の安全と安心を支えている。今後も絶え間ない技術進化と安全意識の向上が要請される分野である。